Figlio di Calliope, musa della poesia epica, e del re tracio Eagro, Orfeo è il più grande poeta mai esistito. Viene prima dell’avvento dell’epoca degli eroi, prima della guerra di Troia, prima di Omero stesso. Orfeo viene dunque prima degli eventi linee-guida del comportamento dei giovani greci. Egli è dotato di una capacità unica: il suo canto può sconvolgere qualsiasi orecchio, le sue liriche, accompagnate dal suono della lira regalatagli da Apollo, raggiungono qualsiasi anima. Di lui si dice che riuscisse ad ammansire le bestie più feroci, che gli alberi si sradicassero, le rocce si frammentassero, e che persino un fiume avesse cambiato il suo letto pur di riuscire a sentire la sua musica.

La sua storia ci perviene da molti scritti, compreso Ovidio, che dedica il decimo libro delle Metamorfosi a questa storia di amore, poesia e pentimento.

Orfeo è un personaggio strabiliante, non solo poeta ma anche eroe. Insieme ad Eracle, Castore e Polluce infatti è partito con Giasone sulla nave Argo alla ricerca del vello d’oro. Al ritorno dalla missione, la più grande delle fortune: incontra Euridice, una ninfa delle querce, incantevole creatura. I due si innamorano e si sposano. La loro vita matrimoniale viene però funestata da Aristeo, uno dei figli di Apollo, innamorato di Euridice che continuerà a corteggiarla insistentemente nonostante tutti i rifiuti della -altrui- sposa. Un triste giorno, fuggendo da Aristeo, ella calpesta un serpente velenoso che, mordendola al piede, la uccide. Orfeo è disperato. Risoluto, decide di scendere negli Inferi e andare a trovare Ade e Persefone, gli dei dell’aldilà, per convincerli a restituire l’amata consorte. Il suo viaggio verso la reggia di Ade è costellato di prove che Orfeo vince grazie al suo incantevole canto. Convince Caronte, il traghettatore di anime, a trasportarlo sull’altra sponda dello Stige. Un Caronte che si lascia impietosire, unica volta mai raccontata. Nella discesa riuscirà ad ammansire persino Cerbero, il cane a tre teste, e le Erinni, le terribili divinità della vendetta, cominceranno a piangere.

Ade dorme all’arrivo di Orfeo. Le parole e la musica del poeta vanno quindi dritte solo al cuore di Persefone ricordandole la gioia della vita, i bei momenti che aveva in terra sino al rapimento da parte del marito.

Canta Orfeo:

“Avrei voluto poter sopportare, e non nego di aver tentato:

ha vinto Amore! Lassù, sulla terra, è un dio ben noto questo;

se lo sia anche qui, non so, ma almeno io lo spero:

se non è inventata la novella di quell’antico rapimento,

anche voi foste uniti da Amore.”

(Metamorfosi, X libro, vv. 25-29)

Toccata da queste parole, Persefone gli concede di riportare a fior di terra la sua sposa. Ad un patto però: finché non saranno usciti dagli inferi Orfeo non potrà voltarsi e guardare Euridice. Accordo fatto. Orfeo prende per mano la cara sposa e si avvia al lungo e tortuoso viaggio verso la vita. Sulla soglia della libertà Orfeo, però, preso da un dubbio si volta a guardare la sua bella Euridice, che con un sol piede è ancora trattenuta al confine con l’Ade e così fa: scivola via con la stessa velocità con la quale Orfeo l’aveva guardata.

Merita citare Ovidio, che con queste parole ci descrive la duplice morte della ninfa:

“E ormai non erano lontani dalla superficie della terra,

quando, nel timore che lei non lo seguisse, ansioso di guardarla,

l’innamorato Orfeo si volse: sùbito lei svanì nell’Averno;

cercò, sì, tendendo le braccia, d’afferrarlo ed essere afferrata,

ma null’altro strinse, ahimè, che l’aria sfuggente.

Morendo di nuovo non ebbe per Orfeo parole di rimprovero

(di cosa avrebbe dovuto lamentarsi, se non d’essere amata?);

per l’ultima volta gli disse ‘addio’, un addio che alle sue orecchie

giunse appena, e ripiombò nell’abisso dal quale saliva.”

(Metamorfosi, X libro, vv. 55-63)

Impietrito, Orfeo è in preda alla disperazione, che gli sarà letale. Il poeta piange ininterrottamente per sette mesi, i suoi lamenti sono lancinanti e giura a sé stesso di non voler mai più avere contatti con nessuna donna. Questa sua decisione viene inizialmente vista da tutti come una risposta violenta al lutto ma, col tempo, comincia ad essere malvista, sia dagli uomini che dagli dei. In preda agli eccessi dell’alcol le Menadi – sacerdotesse di Dioniso – cercano di sedurlo ed unirsi carnalmente a lui. All’ennesimo rifiuto di Orfeo, le donne lo assaltano e lo uccidono ferocemente facendolo a pezzi. Per volere del Fato la testa del poeta rotola e cade nel fiume Ebro: qui, sorretta dalla lira, galleggerà e verrà trasportata dalle acque fino a Lesbo, che da allora sarà conosciuta come l’isola della poesia.

La testa di Orfeo, una volta a Lesbo, comincerà a vaticinare il futuro a tutti quanti glielo chiederanno, superando in precisione persino l’oracolo di Delfi, la famosa Pizia. L’anima dello sfortunato poeta abita ora negli Inferi, accanto all’amata sposa.

Sul motivo per cui Orfeo si gira ci sono svariate interpretazioni. Nella famosa opera lirica di Gluck del 1762, Orfeo si gira perché Euridice durante tutto il viaggio continua a chiedergli perché non si volti, ella teme di non essere più bella come una volta e interpreta il suo silenzio come conferma dei suoi dubbi, non conosce il patto con Persefone e Orfeo non ne può far parola. Il suo implorar lo sposo di girarsi alla fine ha la meglio, facendola perdere per sempre.

Un’altra interpretazione afferma che Orfeo fu tentato di vedere l’invedibile, veder ciò che ai mortali non viene concesso. E dal momento in cui si volta, potrà vederlo ma a caro prezzo.

Un’ultima è che la missione di ritorno di Orfeo era fallita sin dal principio. La legge eterna avrebbe comunque impedito che Euridice potesse uscire dall’Ade. La concessione di Persefone non è ingannevole ma nemmeno lei può venir meno a questa legge.

Siamo molto fortunati, questa storia è stata tradotta in arte moltissime volte, e dalle mani più squisite. Per di più sono diversi i momenti scelti nell’iconografia: dall’ultimo sguardo, al viaggio di ritorno, alle suonate di Orfeo.

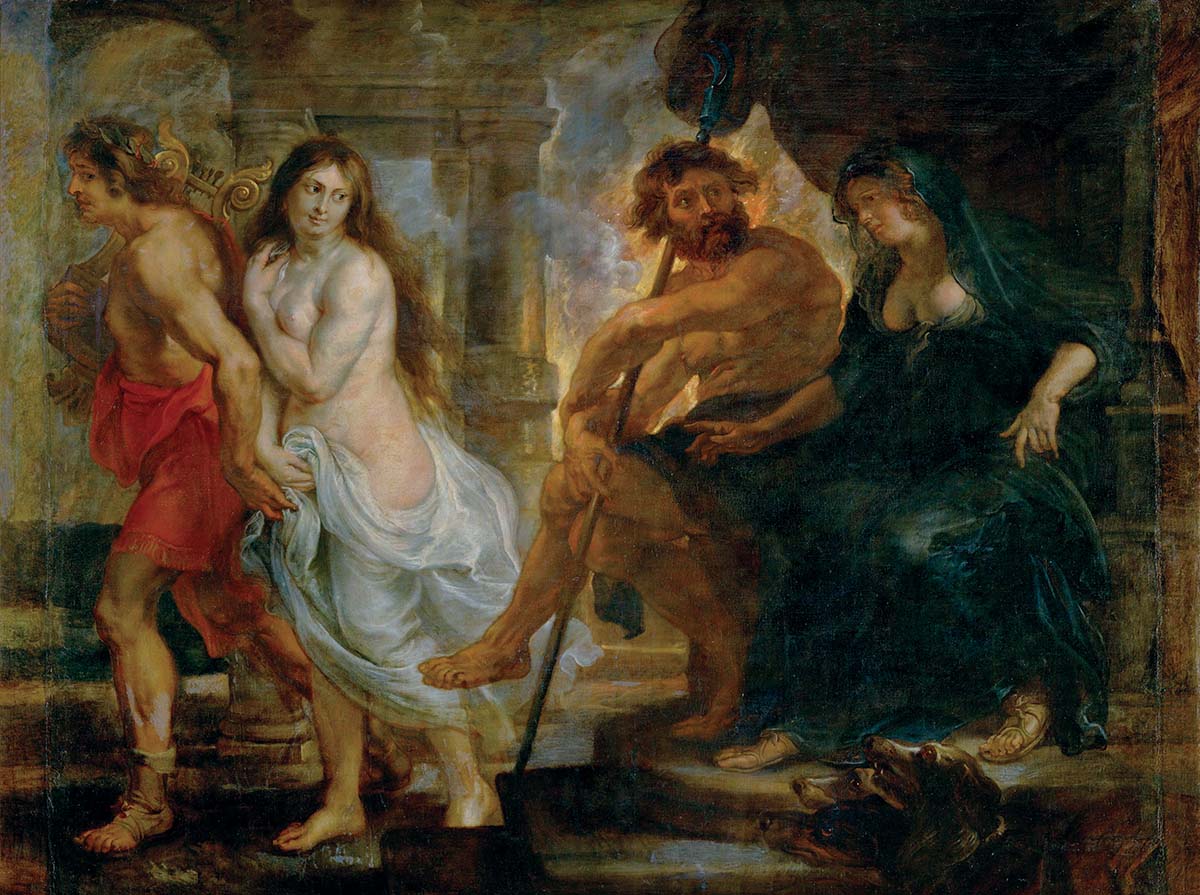

Vediamo qui Peter Paul Rubens con un’opera del 1636 circa, dal titolo ingannevole “Orfeo libera Euridice dall’Ade”. Fa parte del suo ultimissimo ciclo pittorico (morirà infatti pochi anni dopo): un’opera magna di ben 63 quadri, tutti a tema storie delle Metamorfosi che Filippo IV di Spagna commissiona al pittore per abbellire la Torre della Parada (ergo: la torre della Sosta, un padiglione di caccia poco distante da Madrid). Ha toni cupi e pennellate grosse, che regalano al quadro un’aria ventosa, presagio di bufera. Le figure sono in dialogo tra di loro: Orfeo con la coda dell’occhio scruta Euridice che in atteggiamenti da venere pudica guarda come in ringraziamento Persefone, la donna che le ha concesso la fuga. L’unico a non dialogare con lo sguardo è Ade, forse proprio a ricordarci che neppure la speranza è l’ultima a morire, dagli Inferi non si esce vivi.

Nel 1508 un giovanissimo Tiziano Vecellio, allora diciottenne, produce questa bella pittura. Il paesaggio, vero protagonista dell’opera, ha tratti e suggestioni dureriane (da Albrecht Dürer) e con richiami alla pittura visionaria di Bosch. La composizione è prospettica, lo spazio è diviso da masse cromatiche in crescendo di calore, di toni rosso fuoco. In primo piano Euridice e il serpente che l’avvelena, mentre nello sfondo, in un continuum di narrazione, i due amanti: Orfeo che si volta e la ninfa che si allontana. E pensare che per più di quattrocento anni questo quadro ebbe autore incerto; solo nel 1927 uno dei più illustri storici dell’arte, Roberto Longhi, attribuisce a Tiziano, per molte analogie, quest’opera.

Jean Baptiste Camille Corot, nel 1861, ci incanta con le sue atmosfere eteree, i paesaggi onirici, la sua visione della natura. Grande appassionato di musica, infonde in quest’opera un senso di malinconico lirismo che allude alla tragica fine della storia. L’uso straordinariamente sottile del colore suona un accordo tonale tristemente dolce, modulando con cura i toni di verde, grigio e blu. I due innamorati si dirigono verso l’uscita del quadro stesso, sotto lo sguardo silenzioso di piccoli gruppi di anime disegnate sotto delicati alberi. Null’altro da aggiungere.

Disse bene Claude Monet una volta: “c’è un solo maestro qui, Corot!”

Nicolas Poussin, eccellente maestro francese, nel 1650 ci dà questa versione del suo pensiero artistico. Guardare Poussin è come morire, non solo per me, ma anche per Euridice. La scena apparentemente lieta ricalca un ideale di arcadia felice e spensierata, solo ad uno sguardo attento possiamo iniziare a leggere la narrazione. Il paesaggio è così invadente per noi quanto per i personaggi stessi, minuscoli e antologici. Euridice, nel centro della scena lascia cadere una cesta di fiori a terra, un serpente l’ha morsa. Se ne accorge solamente un pescatore dietro di lei, il gruppo di naiadi e Orfeo sembrano insensibili a questa sventura. C’è Roma sullo sfondo, città cara a Poussin, e Castel Sant’Angelo è un fuoco, è la città infernale. La barca che attraversa il Tevere è quella di Caronte, e le anime al di là del fiume sono già dannate. Presente e destino incastonati in tonalità vivaci, in linee illusorie di colore che perdono di vista il dramma. L’opera è presentata entro uno scenario così dichiaratamente costruito con sipario, quinte e comparse che pare proprio una provocazione! Il fatto è che tutto deve svolgersi, secondo Poussin, nel mondo dello spirito, in una maniera volutamente falsa della realtà, quanto lo è una scena di teatro se paragonata alla quotidianità. Lo squisito gioco che ci propone Poussin è quello della meditazione, non sugli aspetti propri della natura, ma sui quesiti basilari dell’uomo e del suo destino: è un esercizio che vale la pena tentare.

Concludiamo con il padre della scultura moderna: Auguste Rodin. Il momento è riconoscibilissimo, ma Rodin lo decora con un abbraccio mai scolpito prima. I due innamorati si toccano per l’ultimo istante, il cantore poggia la mano sulla testa dalla disperazione per essersi voltato, mentre Euridice, con il capo verso l’alto, è già avvinta dal destino e dalle fiamme dell’Ade. Il gruppo scultoreo poggia su un fondale che è un chiaro omaggio al non-finito michelangiolesco, tratto fondante della poetica di Rodin. L’opera è datata 1893, anche se in questo mito, che ci fa riflettere sui temi della perdita, dell’assenza e del lutto, a perdersi è proprio il tempo stesso.

In copertina: Carl Goos, Orpheus and Eurydice, 1826, Galleria Nazionale di Copenhagen.